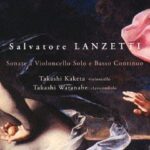

楽曲を当時の音で、当時のスタイルで。5/30懸田貴嗣さんコンサート

去る5/30(金)、懸田貴嗣さんのバロックチェロコンサート@神楽坂ジョルジュ・サンドに伺い ...

なぜ、あなたは作るのか。なにを作りたいのか。

英語レッスン中に、根本的なテーマにぶつかった。 オンライン英会話のレッスンを受講しています ...

さくらさくら

強風にも負けず、満開の桜が咲いていました。中学生のカップルがイチャイチャする横で、ガチャガ ...

「手作り市」から学んだ、イベントの売り手側が気をつけたいこと。

先日鬼子母神の手作り市に行ってきました! 手作り市は、お菓子、パンからアクセサリー、焼き物 ...

「楽器の女王」パイプオルガン講座に行ってみた。

池袋の東京芸術劇場主催のパイプオルガン講座に行ってきました! 芸劇のパイプオルガンはすごい ...